*中国社会科学院世界经济与政治研究所国际金融研究中心(RCIF) 2020年11月24日

Policy Brief No. 2020.008

本文首发于《财经》

外资金融机构在华经营的五个障碍

徐奇渊

在上一篇专栏系列我们提到,外资机构普遍认可中国金融开放所取得的进展。但是在金融开放的政策努力与外资金融机构的获得感之间,为什么仍然存在一定程度的落差?这与外资机构在华经营面临的具体困难、挑战有关。而所有这些困难、挑战的性质,到底是不公平、还是水土不服?

在所有问卷中,有23%的外资金融机构受访者认为,水土不服更重要、公平待遇不是主要问题,持有这种看法的人占到了一个可观的少数。同时,有33%的受访者认为,两者同样重要,还有44%的人认为不公平才是主要问题。从问卷数据来看,不公平的感受仍然比较明显地大于水土不服,但是即使从外资金融机构的视角来看,水土不服的感受也占有较为可观的比例。

除了问卷之外,我们还对美、日、欧盟及港资金融机构进行了10场会谈。基于这些访谈进行总结,我们尝试从外资金融机构的角度,将其进入东道国金融市场(不仅是中国市场)面临的一般性困难总结为5类问题,并结合中国市场的具体情况进行分析。这5类问题的梳理,有助于理解外资金融机构在中国面临的困难,也有助于理解中国金融进一步开放的取向,以及金融开放、金融改革之间的关系。具体地,这5类困难是:

第一,法规层面的不公平对待。即名义和事实上均受到不公平的对待,这是准入前国民待遇、负面清单开放要解决的问题。从OECD金融业FDI的限制指数来看,我国在这方面的金融开放已经在发展中国家走在比较前列。

在《外商投资法》基础上,我国自2020年7月23日起实施的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》,两者分别适用于全国范围、自贸试验区范围。两者都进一步放宽了包括金融业在内的市场准入条件,实行了更高水平的对外开放。

可见,在法规层面我国对内资、外金融机构已经基本上采取了相同的对待。访谈中,一些外资金融机构对中国金融开放在这一层面取得的成就表示了充分的肯定。甚至有外资机构表示,“中国在金融行业通过负面清单管理方式推动金融开放,已经走在了诸多行业的前端。”

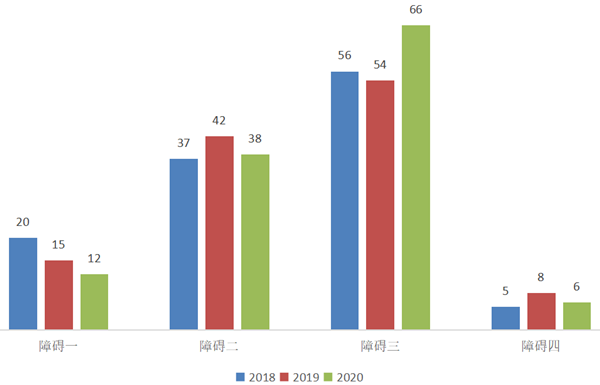

对欧美日三大外资商会2018年以来关于金融业的诉求来看,对第一类障碍的诉求数量已经较少,而且呈现逐年递减趋势。2020年,三大商会关于第一类障碍的诉求为12项,在全部166项诉求中占比10%。在12条诉求中,有5条内容与相关政策的“落实”有关,占比达到42%。

三大商会诉求的分类变化:障碍1、2缓解,障碍3压力更突出

外资诉求重点从开放转向改革

数据来源:根据以下三大商会2018、2019、2020年的年度报告进行文本分析。具体包括:中国美国商会的《美国企业在中国白皮书》、中国欧盟商会《欧盟企业在中国建议书》、日本贸易振兴机构的《中国经济与日本企业2020年白皮书》。

第二,事实上仍然面临不公平。在一些东道国,外资金融机构虽然名义上在法律、政策上得到了公平对待,不过在获得机构准入之后,其在获得牌照、许可等资质上仍然面临事实上的困难。需要说明的是,负面清单和牌照制度并不矛盾。负面清单意味着外资可以进入未禁止的领域,牌照则是进入必须得到监管机构的批准,两者并不矛盾。这类似于开车必须要有驾照。

不过在这第二类问题上,在华外资金融机构仍有较多诉求。外资机构认为:目前在一些资质标准的制定过程中,外资机构的参与度较低。由此导致资质标准更有利于国内机构。基于此,外资金融机构认为,在事实上其发展空间仍然面临诸多约束。2018年以来,第二类困难的诉求数量一直较多,2020年三大商会的相关诉求达到38条,在全部数量中占比31%,仅次于第三类问题。具体的,银行间债券主承销商资格、债券回购市场准入条件、在岸市场的“债券通”做市商资格等等,都是外资金融机构的重点诉求。

第三,东道国的监管体系不成熟。即使在法律、政策上都给予公平对待,但是由于东道国现有监管体系与发达国家有差异,仍然可能导致外资机构不适应。在中国,这方面的问题有:资本金融项目没有完全开放,外汇衍生品交易的实需原则,会计制度、审计制度与国际准则不对接,监管政策的窗口指导,合规成本高,网络安全和数据管理规则等等。

这些问题对中资机构同样存在,但是由于外资机构的一些特点,这些问题对外资机构的影响更大。2018年以来,三大外资商会的年度报告显示,其明确基于“国际最佳实践”(best practice)或“国际经验”视角对中国政策提出的诉求当中,几乎全部集中于这里的第三类障碍。

第四,东道国金融市场环境的不成熟。即使法律政策在名义和事实上都给予公平对待,但是外资机构也难以适应东道国不成熟的金融市场环境。例如,中国国内投资者投资的价值投资逻辑尚未建立,资产价格波动幅度较大。同时安全资产规模相对较小。再如,中国衍生品市场发育程度不够,股票、债券、外汇市场的风险对工具不足,难以对风险敞口进行有效的管理。这也在一定程度上限制了外资金融机构在中国扩大经营业务的规模。

第五,对东道国的文化传统、商业习惯的不适应。即使前述问题都得到解决,外资机构也可能仍然面临不适应的问题。例如日本的金融市场在法律、政策层面上已经完全开放,而且金融监管也符合国际最佳实践、金融市场发展也比较成熟。但是由于日本在传统上的主办银行模式,以及文化习惯等原因,外资银行在日本金融市场的占比也很低。这方面的不适应,是外资机构跨国经营普遍面临的问题。这类问题很大程度上需要外资机构通过本土化的做法来应对。

从五类障碍视角来观察,过去3年外资商会在金融领域的诉求有以下特点:(1)第一类障碍的诉求占比较低、仅为13%,而且近3年呈现显著下降趋势。这表明中国金融开放在准入前国民待遇、负面清单领域确实取得了重要进展。(2)总体上,诉求主要集中在第二、三类障碍,近3年两者占比分别为33%、49%,合计82%。这表明,随着中国金融开放走向深入,外资机构也提出了更高的要求。特别是障碍三的数量还有明显上升,这意味着外资机构越来越关注中国金融监管体系改革的问题。国内金融改革本身,也已经成为金融对外开放的重要内容。

金融开放离不开金融改革,两者需要齐头并进。在五类障碍的分析框架中,金融开放要解决的是第一、二类障碍,金融改革则应对于第三、四类障碍。实现法律、政策在名义和事实上的平等对待,这是金融开放政策本身的努力方向。另一方面,在结合我国国情的同时,对标国际经验、完善监管体系,以及推动金融市场走向成熟,这些国内金融改革措施也关系到中国金融开放的最终效果。因此,对外金融开放离不开国内金融改革,金融改革不但是国内市场改革、打通国内循环的要求,也是金融开放、连接国际循环的需要。

但是,金融开放也不是简单的消除进入障碍。在金融开放的实践中,很多发展中国家凭借前4类障碍对外资机构进行限制。不过这些措施也降低了国际资源配置的效率,阻碍了本国金融系统的进一步发展。另一方面,欧美日国家的金融市场似乎是完全开放,但这些国家如何维持在金融开放中的主动权、保证金融系统的安全?

一般来说,发达国家的金融系统发展成熟、更具有韧性,而且更具有广度和深度。同时,从国际最佳实践的视角来看,主要发达国家在金融领域建立起了一套广义上高标准的金融监管体系,即除了狭义金融监管体系本身之外,还包括完善的税收监管体系、反垄断、反洗钱、反腐败、安全审查等内容。因此,尽管发达经济体的金融体系开放程度相当高,但是具有深度、广度的金融市场能够吸收、缓解开放带来的冲击,同时,全覆盖的、广义的监管体系又进一步对其他风险进行了比较有效的管理。

中国金融开放也正是这样的一个过程:在前4类障碍尚未完全清除之前,建立全方位、高标准的金融监管体系的紧迫性不太显著。但是,在我国通过金融开放、金融改革不断清除前述4类障碍的同时,完善广义上的高标准的监管体系——这方面的紧迫性在日益上升。

不过,考虑到中美关系紧张的特殊背景,我国在推动建立高标准监管体系的过程中,要注意政策出台的时机、政策的透明度和一致性,以及与市场的及时沟通,尽量避免由此额外带来的不确定性。

执笔人徐奇渊,中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员,中国金融40人论坛研究部主任。这篇文章是中国金融40人论坛研究项目《2020外滩金融开放报告:感知政策的温度》的系列研究成果之一。课题组成员包括:徐奇渊、郑联盛、熊爱宗、杨盼盼、韩冰、朱鹤、张佳佳、杨悦珉、钟益、祝修业、戴雨汐、邓扬眉、刘禹、张振。