本文发表于《国际经济评论》2019年第6期

中美经贸关系的发展和展望

宋泓

在中美经贸关系陷入困难之际,本文回顾了历史,分析了影响中美经贸关系发展的众多因素:中美关系甚至国际格局;从双边到多边、再到全球的规则和制度基础;战后的国际经济环境,尤其20世纪80年代以来的全球化大潮。文章也分析了相对实力变化、中国积极开拓对外交往的姿态以及美国固守成规的做法所引发的中美经贸摩擦和挑战。本文的研究发现:健康稳定的中美关系是中美经贸合作的基础;多边、甚至全球化的平台是中美两国经贸关系进一步发展的制度保障。作为具有世界影响力的大国,中美经贸合作的潜力巨大。摈弃狭隘的单边思维,通过平等协商方式才能开创双边经贸合作、甚至全球经济的未来。

2017年特朗普上台以来,借口中美贸易不平衡、中方不公平贸易做法,对中国展开“301调查”,并对中方输美产品加征报复性关税,把近半个世纪蓬勃发展的中美经贸关系推到了空前的困难之中。特朗普政府的这种做法,在某种程度上,代表了美国对华态度的大转变。在2017年12月发布的《国家安全报告》中,美国明确地将中国视为美国的战略竞争对手和修正主义国家。最近一段时期,一些美国高层官员和资深人士也对中美经贸关系的前景发表了尖锐的评论,认为中美经贸关系会脱钩,甚至中美会走向新冷战。[1]

那么,中美经贸关系的前景如何呢?本文试图在全球开放市场经济发展的大背景下,从历史、规则和制度以及国际比较的角度,对此进行分析和探讨。这样的研究和现有的文献截然不同。现有文献中,有关中美经贸关系的研究,绝大多数都集中在对于应急性问题的处理上。最近的关注是有关特朗普政府上台以后的政策调整、对于中美经贸关系的影响,以及中国如何应对上。[2]早一些的文献则是关注贸易不平衡、人民币汇率等问题。[3]总体上,对于中美经贸关系的分析缺乏一种历史、全球视角,显得单薄;或者虽有历史回顾,但是缺乏系统分析和全球视野。[4]

本文的研究共分为五个部分。首先研究中美经贸关系的历史发展以及影响因素,其次分析中美经贸关系发展的规则和制度基础,再次分析中美经贸从普通贸易伙伴到全球化两极的快速演变以及背后的动力,之后研究中美经贸关系由互补向竞争的转变;最后是文章的结论和启示。

中美经贸关系的发展:跌宕起伏的70年

中美经贸关系,只是整个中美关系中的一个方面,受制于中美关系的大局变化;而中美关系,也只是整个世界关系中的一个部分,受制于世界大格局的发展和影响。

第二次世界大战结束后不久,以美国为代表的西方国家开始以意识形态重新划界,将一年前并肩作战的盟国作为敌人、死敌作为盟友,对共产主义意识形态、对社会主义国家采取敌视政策,并推动世界形成资本主义与社会主义相并立,以及美苏对峙的冷战格局。由于革命的性质以及未来的发展前景,中国早早地被置于这样的国际大格局之中。从解放战争时期开始,美国扶蒋反共。1949年10月1日,中华人民共和国成立,第二天苏联即致电承认并建交。随后,其他社会主义国家也都承认并和新中国建交。中国自然地选择了倒向社会主义阵营的“一边倒”的外交政策。美国不承认新中国,并试图以台湾问题作为手段,拉拢中国,分化中苏之间的联合。1950年2月,《中苏友好同盟互助条约》正式签字。作为冷战大构架的一部分,中美之间的对立关系开始形成。

1950年6月25日,朝鲜内战爆发,美国随即介入,并在两天后发表声明:派美国第七舰队进入台湾海峡,协防台湾,公然侵犯中国主权和领土完整。中国第二天即进行了回应。同年10月19日,为了保家卫国,捍卫新生的政权,中国人民志愿军入朝参战。中国与以美国为代表的联合国军在朝鲜战场上进行艰苦卓绝的军事斗争,中美关系由此也陷入了激烈对抗之中。除了战场上的冲突之外,1950年11月28日,在联合国讲坛上,中国特派全权代表伍修权全面驳斥了美国的所谓“台湾地位未定”的谬论。美国于12月16日宣布冻结中国在美的公私财产,中国也作出了强烈反应,冻结了美国在华的公私财产。1951年9月8日,美国为了对付中苏两国、特别是中国,极力扶持日本,单独对日媾和。在排除中国、朝鲜、越南参会,且不顾许多参会国家反对的情况下,美国悍然与日本在旧金山签订了《美日安全条约》。随后,又同英国、法国、澳大利亚、新西兰、菲律宾、泰国、巴基斯坦签订所谓的《东南亚集体防务条约》,在中国周边建立了一个遏制中国的防御链。这样,以美国为首,军事上围堵中国的网络开始形成。1953年7月,朝鲜战争停战协定签署,中美之间直接的军事冲突结束。1955年3月,美国与台湾的蒋介石政府签订《共同防御条约》,并扩大在台湾的驻军。1965年3月,美国登陆越南,在中国南部边疆制造紧张局势,甚至对中国进行战争挑衅。中国随后开始了抗美援越的斗争。中美之间的对立关系一直延续到20世纪60年代末期。

作为一个主权国家,在美苏对峙的冷战格局中,中国维护领土完整和国家主权的努力往往会冲击美苏之间的对峙格局;同时,美苏之间的合作也会损害中国的利益,从而引发中苏之间的不和、甚至矛盾。1958年中国炮击金门、1959年平叛西藏叛乱属于前者,1962年美苏之间有关防止核扩散的协议则属于后者。随后,中苏关系不断恶化。1959年,苏联单方面停止中苏之间的军事合作;1960年7月,在事先不和中国政府商量的前提下,苏联单方面撤回全部专家,终止了中苏之间的所有协议和合作。1963-1964年,中苏两党公开进行论战,双方的分歧扩大,两党两国的关系全面恶化。苏联大量增兵中苏边界地区,把中国作为敌对国,甚至制造流血事件。1964年10月到1969年3月,由苏方挑起的边境事件高达4189起。其中,1969年3月的珍宝岛事件,甚至将中苏两国推到了大规模战争的边缘。

从20世纪70年代开始,中苏之间的对立,以及美苏争霸中苏联咄咄逼人的态势,使得中美两国开始接近,并改善关系。1972年2月,尼克松总统访华,中美发表《联合公报》,相互隔绝20多年的中美关系进入到了双边关系正常化和建交谈判的新阶段。中美敌对状态的结束,对中国同其他西方国家的关系也产生了积极影响。20世纪70年代成为中国和西方国家建交最密集的时期。这样的外交格局,为随后的改革开放政策创造了充足的国际空间。同时,中美关系的正常化,也促使一个对抗苏联霸权扩张主义的世界战略格局逐渐形成。

1978年以来的改革开放,是中国摒弃过去封闭政策、打破过去西方国家禁运和封锁、融入到世界经济体系的战略性转变。改革开放政策使得中国深深融入到世界经济体系之中,即便是20世纪90年代苏东国家解体、美苏争霸的冷战格局结束,美国对中国的要求提高(比如入世承诺的提高),这样的政策也没有改变,并且还在进一步深化。

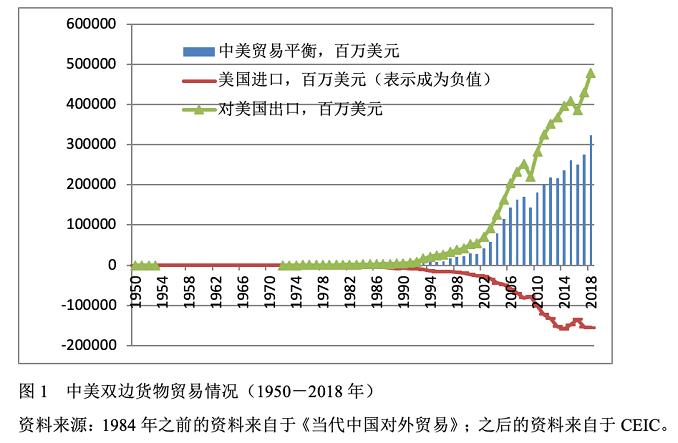

新中国建立以后,中美经贸关系的发展可以划分为三个大的阶段(见图1)。

1)经贸关系的中断(1951年)。1950年3月,美国商务部宣布“战略物资”运往美洲之外国家,必须领取“特种许可证”。7月,美国撤销了已经批准的向中国出口物品的“特种许可证”,并操纵巴黎统筹委员会将中国列入管制范围,实施与苏联、东欧国家同等的全面禁运货物清单。9月,美国政府也把中国香港、中国澳门列入战略物资特种许可证的范围,以防止战略物资通过这两个地区转运中国内地。12月,美国又分别宣布,美国生产或者转运的物资运往中国内地、中国香港、中国澳门均须领取“特种许可证”;管制中国产品进入美国;在世界各地的美国船只和飞机,停止运输或者装卸以苏联、中国香港、中国澳门为目的地的战略物资;美国船只不得停靠中国港口;任何外国船只运货去中国内地及中国香港、中国澳门,经过或者进入美国港口均需检查,如无特种许可证,物资就地扣留。此后,美国又宣布冻结中国和朝鲜两国政府和人民在美国管辖范围内的财产;寄往中国内地、中国香港和中国澳门的邮包必须领取特种许可证。[5]这样,中美进出口贸易,从1950年的2.38亿美元下降到1952年的5万美元,[6]基本上中断了。

2)禁运,相互隔绝时期(1952-1971年)。1951年5月,在美国的操纵下,联合国非法通过了对中国、朝鲜实行“禁运”的提案;美国还通过巴黎统筹委员会,联合其他西方国家全面封锁中国。[7]此后20年间,中美两国之间的直接贸易往来完全陷于停顿。

3)恢复和相互交往的深化时期(1972年至今)。1972年随着中美关系的改善,双边贸易开始恢复,并蓬勃发展。四十多年间,中美经贸关系从零开始,不断扩大和深化。目前的情况见图2。

2018年中美货物贸易跃升到了6335亿美元(按照美方的统计,是6653亿美元),成为世界上国与国之间最大规模的双边货物贸易伙伴,中方顺差3233亿美元(实际上,从2016年开始,中美就互为最大的货物贸易伙伴)。同年,中美服务贸易进出口总额为1253亿美元,中方逆差485亿美元。中国对美直接投资存量394.73亿美元,美国对华直接投资存量1165.18亿美元。其中,美国在华直接投资主要集中在制造业、批发业、金融和保险业;而中国在美国的投资则集中在制造业、房地产和仓储业。

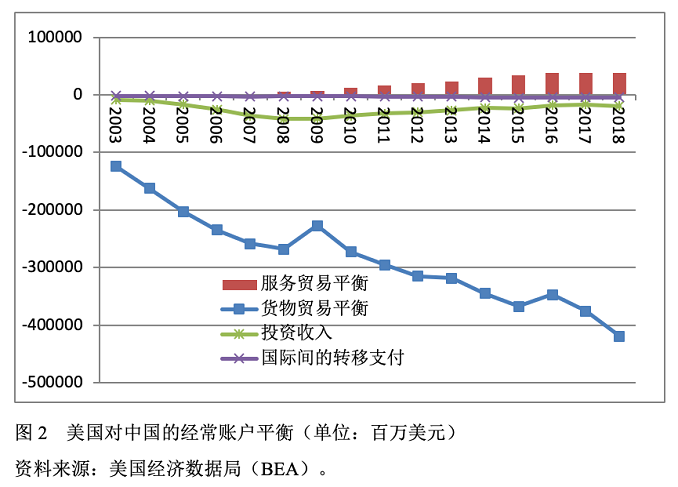

总体上,目前美国对华的经常账户,存在着巨大的逆差。这种逆差的最大来源是货物贸易逆差,在服务贸易上,美国是顺差(主要来源于旅游上的差额,是中国游客和学生所创造的,2018年旅游上的贸易顺差占了美国对华服务贸易顺差的71%)。在直接投资上,虽然,中国是“逆差”,无法和美国相比,但是,在间接投资上,中国却有巨额“顺差”,这是因为从2002年开始,中国就开始大规模购买美国的国库券。很长一段时间都保持在一万亿美元以上,由此带来的收益有300多亿美元(收益率为2%~3%)。另外,在国际转移支付上,中国也有一定的“顺差”。

回顾过去70年中美经贸关系跌宕起伏的发展,我们可以得出以下两个判断。

第一,中美两国的经贸发展潜力巨大。即便是经历了很多次的挫折和动荡,两国仍然很快发展成为世界最大的贸易伙伴。

第二,中美经贸关系的发展,受制于中美关系尤其是美国对华战略的影响,认为经贸是中美关系压舱石的观点,值得商榷。相反的例子比比皆是——为了战略利益,美国宁愿牺牲、甚至放弃对华经贸关系。1946年,美国对华出口贸易占了美国对亚洲贸易的35%;对美贸易占了当年中国对外贸易的53%。但是,1949年新中国成立后不久,在冷战格局之下,双方毫不犹豫地抛弃了这种贸易关系。

目前,我们似乎又一次回到了70年前的起点:在本文构思和写作期间,美国开始了新一轮的对华限制,其间华为公司成为焦点。中美关系又一次处在历史的转折关头。

中美经贸关系的制度基础:从双边到多边的拓展

除了受制于中美关系大局,以及国际格局的影响之外,中美经贸关系的发展还受到双边政策以及制度安排的直接影响。中美建交之后,中美经贸关系的发展经历了从双边到多边的扩展过程。

(一)中美经贸关系的双边基础

1972年,尼克松总统访华。1979年1月,两国关系正常化;同年7月,中美两国签署的《贸易关系协定》为两国经贸关系的发展奠定了最基本的法律基础。自此,中美双方相互给予对方最惠国待遇。最惠国待遇也成为中美经贸关系发展的基石:有了这个待遇,美国出口中国的产品可以享受最惠国待遇,同样地,中国输美商品也可以享受最惠国的关税税率(10.5%),否则,就要缴纳普通关税(20%)。

但是,美方给予中方的最惠国待遇是有条件的,受到了1974年贸易法中的《杰克逊—瓦尼克修正案》(Jackson-Vanik Amendment)的约束,每年需要国会审议通过。《杰克逊—瓦尼克修正案》要求美国给予非市场经济国家的最惠国待遇要与该国允许本土居民移居海外的移民政策相挂钩。这一法案最早是针对苏联限制本国的犹太人移居他国的移民政策的,但也影响了中国的最惠国待遇问题。在中美关系正常运行的时候,这种限制和条件无关紧要:只是例行程序,每年审议,每年通过。但是,中美关系一旦有风吹草动,最惠国待遇的年度审议就成为一个高度政治化、高度敏感的议题。

1989年的政治风波之后,中美关系恶化。以《杰克逊—瓦尼克修正案》为依据,20世纪90年代围绕对华贸易政策,美国政府和国会进行了激烈的政治斗争。对华最惠国待遇问题成为美国国内不同政治、经济利益集团之间相互较量的重大议题。在布什执政的1990年、1991年和1992年,对华最惠国待遇问题成为布什政府和国会在对华贸易政策上的斗争焦点,同时也是国会内部民主党和共和党斗争的主要焦点。

这几年是最惠国待遇年度审查最激烈的时期。布什总统采取的策略是将最惠国待遇与制裁、人权等议题分开来处置,否决一切将最惠国待遇与其他议题相挂钩的提案。1991年、1992年布什总统否决了这类提案后,国会再次进行投票试图推翻布什总统的否决。投票的结果是,布什总统的否决惊险过关:在众议院获得2/3多数票后,参议院距离否决需要的2/3多数票仅差几票——1991年,只差7票;1992年,只差8票!

1992年,布什总统竞选连任失败;1993年,民主党人克林顿上台。1993年5月,白宫公布了《总统关于中国最惠国地位的声明》,决定延长中国最惠国待遇一年,同时要求中国必须在人权问题上有重大改进,否则,下一年最惠国待遇将不会延长。5月28日,克林顿总统签署了《关于1994年延长中国最惠国待遇的条件的行政命令》,明确提出1994年美国延长中国最惠国地位的两大条件,即:人权问题和军控问题。

这是中美交往中第一次将最惠国待遇和人权、军控等问题相挂钩。这使得最惠国待遇、乃至中美经贸关系的根基受到了极大的冲击。这种做法引起了美国商界的强烈反对,也于美国的商业利益不利。1992年邓小平南方讲话以及中共十四大召开后,中国经济进入新的快速发展轨道。如果美国取消最惠国待遇,那么不仅中国的产品进入美国市场困难,而且更重要的是,美国产品进入中国市场也会处于不利的地位,因为中国也不会给予美国产品最惠国待遇。美国产品进入中国市场就会被征收更高的关税,使其在与欧洲、日本产品的竞争中处于劣势。

因此1994年,克林顿政府将最惠国待遇的审议与人权等议题“实质脱钩”,从而使得最惠国待遇问题不再受到其他议题的冲击。尽管竞选中对华态度强硬,承诺上台改变对华政策,但是总体上,克林顿总统上任后,对华仍然采取了比较聪明而折中的措施。通过总统命令形式,表面同意将最惠国待遇与人权、军控等问题相挂钩,但是将决定权掌握在自己的手中,避免了在国会中再次讨论这些议题所引发的不确定性;从而既平息了国会中的反华情绪,兑现了自己的竞选承诺,又将对华最惠国的决定权牢牢掌握在自己的手中,而不是放任国会决定。

1994年之后,中国最惠国待遇的年度审议平静了很多。虽然,每年国会中仍然会有一些顽固反华、粗暴干涉中国内政的议员提出涉华提案,但总会被否决。这种将移民政策与最惠国待遇挂钩的年度审议机制,不仅使得中美经贸关系风雨飘摇,面临很多的不确定性,影响企业的长期投资和营商决策,也使得中美双方每年都投入众多的政治资源保驾护航。长此以往,繁杂的年度审议,就成为双方难以承受的一种负担。因此,不少人要求修改中国最惠国待遇中涉及的《杰克逊—瓦尼克修正案》。

在此期间,中国长期追求的恢复在关贸总协定中的原始缔约国地位的努力,随着WTO的成立,也转入到申请加入WTO的过程之中。中国加入WTO的动力之一,就是要获得无条件的最惠国待遇[8]。而获取这种待遇的过程,可以通过双边和多边的众多谈判来解决。经过长期艰苦谈判以后,1999年11月,中美终于就中国加入WTO达成了协议。达成这个协议意味着美国需要修改国内的法律,给予中国无条件的最惠国待遇。给予中国无条件的、永久最惠国待遇,也意味着中国获得了美国的正常贸易关系。2000年9月,经过多方努力,美国国会两院通过《中国贸易法案》,决定给予中国无条件的最惠国待遇,实现对华永久正常贸易关系(PNTR)。自此,中美两国的永久性正常贸易关系正式确立。

(二)中美经贸关系的多边基础

中美双边协定达成之后,2000年5月中欧也就中国加入WTO达成协议。之后,中国加入WTO的进程明显加快。2001年12月,经过14年多的努力,中国终于正式加入世界贸易组织。

世界贸易组织代表多边贸易体制。加入这个组织意味着所有成员之间的经贸关系都要置于多边机制之上,成员之间的双边经贸交往也需要符合WTO规则的要求,否则就会引发其他成员的不满。这样,中美两国之间的永久性正常贸易关系也由双边进一步扩展到了多边基础之上——两国之间的贸易纠纷,可以通过WTO的争端解决机制来化解;两国可以和其他成员一起,在多边平台上共同进行谈判新的贸易规则和议题。

加入WTO后,多边基础之上的中美经贸关系进入了快速的发展时期。尽管美国不承认中国是一个发展中国家,坚持不给予中国其他发展中国家享受的普惠制(GSP)[9],但是,这不足以影响中美经贸高歌猛进的步伐。国际范围内,中国加入WTO也大大推动了全球化的进程,而全球化的发展也推动多边基础上的中国经贸跃升到全球领先位置。因为,加入WTO,不仅使得中国与美国的经贸关系建立在多边贸易体制的基础之上,也使得中国与所有WTO成员的关系多边化。优质廉价的劳动力资源、良好的基础设施、潜在的庞大市场、积极而有效的开放政策使得中国成为全球新一轮产业转移和对外投资的热土。“国际资本、技术、品牌+中国优质廉价的劳动力”成为决定国际竞争的核心因素。为了与这样的“中国制造”相竞争,发达国家的制造业企业纷纷将制造基地转移到中国,这使得中国在很短的时间内就成长为世界的制造和加工中心。

中美经贸关系发展:从一般贸易伙伴到全球化下的两极

作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家,中美之间的经贸合作,互补性很强,潜力巨大。在中美关系以及相应的政策和制度基础之上,中美经贸发展很快就超越了双边的范围,成长为全球化中的两极。

(一)正常的外贸伙伴(1972-1978年)

这一时期,虽然中美之间外交关系没有建立,双边的贸易协定也没有签署,互不享受最惠国待遇,中国国内也没有进行改革开放,但是,中美经贸活动从零开始,快速发展。到1978年,中国对美出口2.71亿美元,占中国出口的2.81%;从美国进口7.21亿美元,占中国进口的6.67%。[10]中国对美出口的产品主要是初级产品,如纺织品、土畜产品、工艺品和五金产品等,从美国进口的产品主要是粮食、纺织品原料、化工品、机械产品等。这是一种典型的发展中国家与发达国家之间的贸易结构和形式:发展中国家出口初级产品和劳动密集型产品,发达国家出口资本密集和技术密集型的产品;并且,通常发展中国家处于赤字状态。

(二)三来一补、港粤合作以及中美经贸关系的改变(1979-1983年)

20世纪70年代末期,在国内外因素的推动下,中国的沿海地区尤其是毗邻港澳的珠三角地区开始悄悄地进行开放合作的探索。最初的合作是从“三来一补”活动开始的。这一时期,在国际石油危机的推动下,发达国家出现了滞胀现象。为了应对这种危机,美国推行高利率的紧缩货币政策,导致美元大幅度升值。而与美元挂钩,实行联系汇率制的港币也快速升值,导致中国香港地价、租金以及劳工成本大幅度上升,一些劳动密集型的出口加工企业开始探索和临近的广东周边地区合作生产的可能性。另外,在传统的计划经济下,珠三角地区人们的生活非常艰辛,甚至出现了很多人偷渡中国香港的“逃港”事件。这样,在党的十一届三中全会召开之前,这类合作就在珠三角地区开展起来。

最早的企业有三家,第一家是1978年6月签订协议的顺德大进制衣厂,第二家是1978年7月签订协议的东莞太平手袋厂,第三家是1978年8月签订协议的珠海香洲毛纺厂。

1978年6月,由中国纺织品进出口公司广东分公司出面,同香港大进(国际)贸易股份有限公司签署合作协议,组建顺德大进制衣厂,联合生产成衣出口。协议的内容是:港方出资400万港元,广东顺德的容奇镇腾出旧厂房和聘请工人,合办300人规模的制衣厂。产品由港方销售。工厂通过港商进口国外先进制衣设备,容奇镇以加工费偿还设备款,合作期6年。工厂在当年的7月份开始试生产,8月8日开张。1978年7月,来自香港的企业家张子弥与当时广东省东莞县第二轻工业局的太平服装厂合作,创办了太平手袋厂。合作协议规定:手袋厂所有的原料和设备由港商从中国香港进口,手袋厂赚取加工费,加工费的20%要返还给港商作为偿还设备的费用。虽然有港商投资,但是最初的工厂还属于集体企业。几乎在同时,即1978年8月,广东省也与来自香港的企业家签订了毛纺织品的来料加工协议,在珠海创办了珠海县香洲毛纺厂。这些合作协议经广东省革委审查后上报国务院审批,国家以“补偿贸易(来料加工)”的形式放行。三四个月后,十一届三中全会召开。改革开放的新战略解除了当地干部和群众“搞资本主义”的顾虑,也为这类活动大开方便之门。

至1979年底,珠三角地区从事“三来一补”的工厂已达一万多家,其中,发展最快、最著名的地区当属当时的东莞县和宝安县,“三来一补”已成为当地经济发展的支柱。正是在这样的背景下,1979年7月,中共中央、国务院批准在广东省的深圳、珠海、汕头三市和福建省的厦门市试办出口特区;1980年8月26日,第五届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过了由国务院提出的《广东省经济特区条例》,深圳经济特区开始运行。

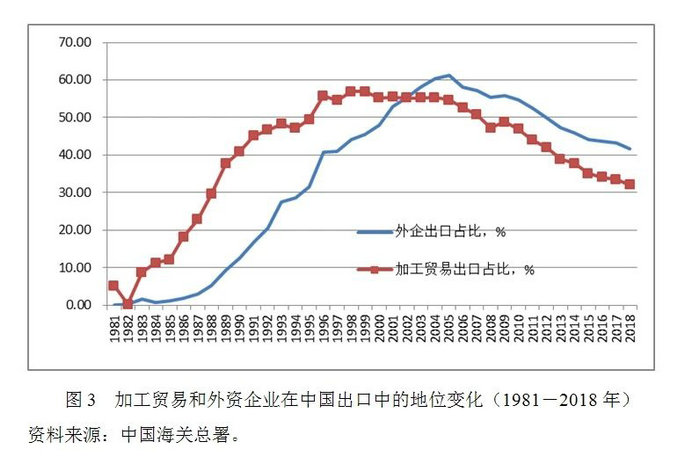

“三来一补”活动的蓬勃发展,带来了中国贸易结构的巨大变化。从1981年开始,一种新的贸易方式——加工贸易快速增长(图3)。

其次,这种活动也带来了中美经贸关系的改变。这一时期,中美刚刚建交,签订了双边的贸易协定。中国产品进入美国市场获得了最惠国待遇,竞争力大大提升。其中,中国对美出口中,纺织和服装的出口比例大幅度上升,成为最大的出口产品。而从美国进口中,民用飞机、柴油机车、电子计算机以及石油勘探设备、化工和发电设备等也在快速成长。这一时期,中国出口中的劳动力比较优势开始发挥作用,进口中美国的技术优势也已显现。双方潜力无限。

最后,从美方的角度来看,中美贸易结构已经发生了改变。根据美国的统计,自1983年开始,美国与中国的贸易就处在贸易逆差状态,并且不断扩大。造成这种差别的主要原因在于中国香港转移中国内地的加工贸易活动以及相应的转口贸易活动。这和1981年以来,加工贸易出口在中国出口中的比例快速上升是一致的。因为改革开放初期,中国的加工贸易,主要的出口市场是美国(参见下文图4)。但是,这样的贸易活动,尚不足以扭转中美货物贸易的大局。因此,从中方的角度来看,对美贸易仍然处在逆差状态之中。

(三)广场协议、产业转移和中美经贸关系的转型(1984-1992年)

从20世纪80年代开始,世界经济进入到一个重要的转折时期。20世纪70年代的两次石油危机,打断了西方国家二战后持续20多年的黄金增长时期,进入到高通胀低增长的“滞胀”时期,风行一时的凯恩斯主义政策失灵。1979年撒切尔夫人就任英国首相、1980年里根当选美国总统。他们联合推出了反凯恩斯主义的自由主义政策,鼓励经济私有化、自由化、市场化、去规制化,推行供给学派革命,从而将世界经济推进到了全新的全球化时代。一方面,以美英为首的西方国家开始大规模进行产业外包,将丧失比较优势的产业或者生产环节和功能转移到发展中国家和地区进行;另一方面,又大规模地进口这些低端的产品和服务。进入外包的产业,不仅包含传统的劳动密集型产业,比如,纺织服装和制鞋,也包括高技术的电子机械产业中的某些劳动密集型环节和功能,甚至包括一些标准的服务业。因此,世界范围内,就出现了发达国家与实行出口导向型战略的发展中国家和地区紧密合作的区域生产网络、甚至全球生产网络。加入这类网络的发展中国家和地区,会获得来自发达国家的投资、技术和管理经验,从而实现经济的快速增长。

20世纪80年代中期,由于贸易赤字的快速增长,美国联合其他西方发达国家共同干预国际外汇市场,重新调整美元与其他主要货币汇率,达成广场协定。相对于美元,日元以及相应的亚洲四小龙货币也都大幅度升值。[11]一时间,这些国家和地区的劳动密集型的出口产业丧失了比较优势,需要向海外转移;同时,其他产业也需要升级转型。

日元升值,导致了日本产业的空心化,以及庞大的“海外日本”的建设。这样,虽然日本国内的经济增长缓慢,但是,通过“海外日本”经济的支持,日本仍然顺利实现了经济的转型。而亚洲四小龙的产业,一方面是丧失比较优势的产业开始向中国大陆转移;另一方面是本土的产业又一次抓住了美国IT产业外包和标准化转型的机遇(温特主义),顺利实现了整个产业的升级转型。[12]

也就是在这个时期,中国改革开放已经推行了十年左右的时间,沿海的经济特区已然成型,充满活力。非常难能可贵的是,这一时期,中国有意识地实行了和亚洲四小龙产业转移相对接的战略——沿海产业大循环战略,顺利地融入到了东亚地区的生产网络之中。

前边提到的改革开放之前珠三角地区的“三来一补”活动就是在这样的背景下发生的。最初的时候,是海外企业委托国内企业从事加工和制造活动:提供原材料和设备,提供样品和设计,产品回购。这属于来料加工。机器设备部分,甚至通过加工费的形式可以抵偿,这是补偿贸易。随着这种活动的扩大,中国的政策也更加开放,鼓励海外企业设立生产工厂,直接从事此类活动——这就是最初的四个经济特区的宗旨和目标之所在。中国实行的政策是全世界最开放的——所有的加工贸易活动的进口,不论是中间品原材料,还是机器设备,都是免税的,但是产品要外销。因此,在中国的出口中,加工贸易的比例要先于、快于外资企业的比例上升。

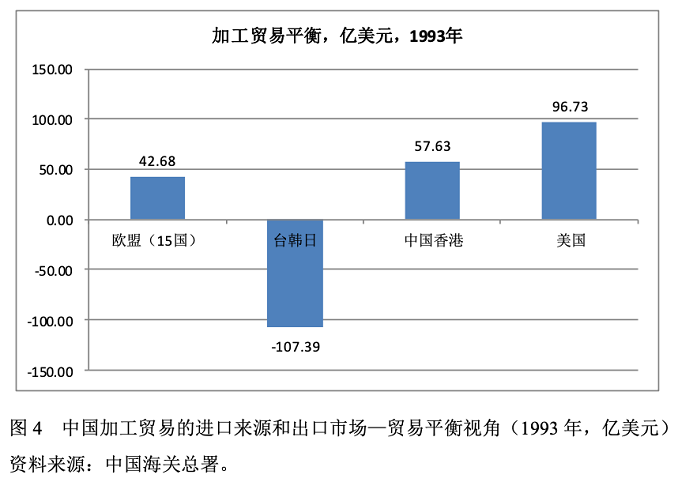

因为这种融合,中国很快成长为东亚地区生产网络的轴心:一方面,从亚洲四小龙进口大量的中间品和原材料,进行加工贸易,并与这些经济体维持长期的贸易逆差;另一方面,又将加工之后的产品再出口欧美日等发达国家市场,从而对这些发达国家保持贸易顺差。中国成为连接亚洲四小龙与欧美日等发达国家市场的中介。以1993年为例。这一年,中国加工贸易进出口总额为806.2亿美元,占中国进出口总额的41.19%。其中,加工贸易出口442.5亿美元,占中国出口的48.23%,加工贸易进口363.7亿美元,占中国进口的34.98%。加工贸易出口主要供应美欧市场,其中,美国市场占了26.33%,欧盟(15国)占据13.55%。同时,主要转口欧美市场的中国香港也占了29.14%。而加工贸易进口则主要来自日本、韩国和中国台湾。来自这三个经济体的进口占据中国加工贸易进口总额的53.65%。[13]这样,1993年中国的加工贸易平衡就表现出如图4的形式:一头连着中国大陆处于巨额逆差地位的中国台湾、韩国和日本(107.39亿美元),另一头连着中国大陆处于顺差地位的美国(96.73亿美元)、欧盟(42.68亿美元)和中国香港(57.63亿美元)。

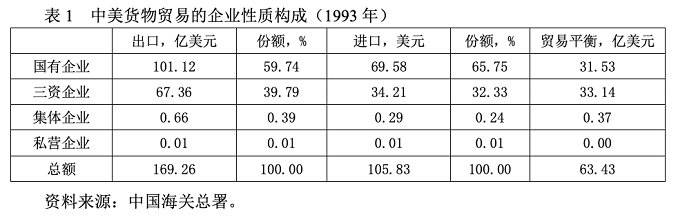

就中美货物贸易而言,这时的贸易结构和形式都发生了彻底的改变:首先,就企业性质而言,三资企业异军突起,已经占据中国对美出口的39.79%和进口的32.33%。而在十年前,几乎所有的进出口贸易都是国有企业完成的。其次,新兴的加工贸易已经占据中国对美出口的2/3强,达到68.80%和进口的18.63%。而加工贸易以及三资企业的突出作用也表明:中美经贸关系已经突破了纯粹的双边内涵,而包含了越来越多的区域生产网络的新内容(见表1)。

(四)全球化的两极(1993年以来)

在中国成为区域性的生产和制造中心之后,美国的地位和作用何在呢?难道美国只是一个产品和服务的消费市场吗?当然不是。实际上,美国是这种区域、甚至全球化的核心环节。

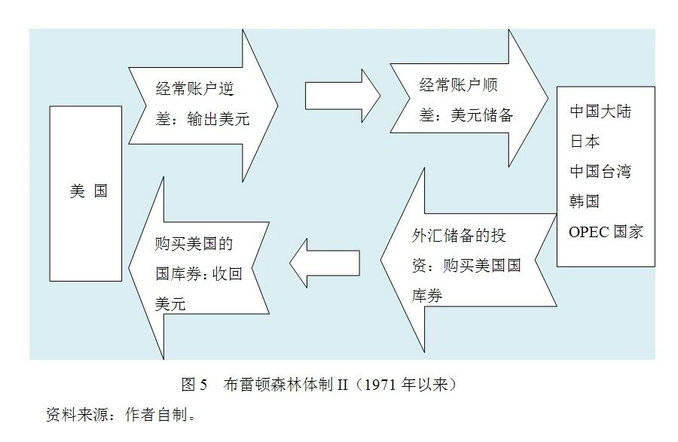

按照美国学者的分析,1971年美元与黄金脱钩以及以此为基础的布雷顿森林体系崩溃之后,一种新的国际安排开始出现(被称为布雷顿森林体系II)。[14]其核心是:一方面,美国通过经常账户逆差的形式不断向其他国家输送美元,为国际贸易和世界经济的发展提供流动性;另一方面又通过美国国债的形式吸纳外国的美元储备,从而形成一种互补性的新均衡。其中,美国处在经常账户的逆差方,而众多的国家则处在对美经常账户的顺差方——这种国家的数量和范围不断扩大,同时,也在不断更迭。从20世纪70年代的石油输出国(OPEC),20世纪80年代的日本、亚洲四小龙,到20世纪90年代以来的中国等。很长时间以来,中国都是美国经常账户的最大逆差方。

与此相伴随的是,美国的产业外包以及对于全球化的推动。比如,20世纪90年代,伴随着IT革命而来的产业大规模转移以及北美自由贸易区形成后所促使的汽车等制造业向墨西哥转移。因此,在美国就逐渐形成了产业转移、经常账户逆差以及美元地位强化的全球化驱动机制,即:开放全球市场经济的形成,促使美国的制造业和服务业在区域、甚至全球范围内配置资源,并将丧失比较优势的产业、制造环节和功能不断地转移出去,而本国则集中在品牌、研发和市场营销等高附加值环节。伴随产业外包,美国出口了大量的廉价产品和服务,从而导致美国的贸易平衡不断恶化,贸易赤字连创新高。但是,这种贸易赤字,又完美地完成了“输出美元”的工作,推动和加强了美元的国际货币地位。而持有美元外汇储备的、参与全球价值链的国家和地区,除了保障本国的金融稳定之外,也将多余的美元储备通过购买美国国库券的形式借给美国,从而,既平衡了美国的贸易赤字,也延续了本国的出口导向型战略具有了可持续性。因此,在这种体系中,美国首先拥有独一无二的国际货币——美元。据此,它一方面可以大量地进口廉价的产品和服务,甚至进行过度消费,并通过国库券的形式吸纳国外的贸易盈余,平衡赤字;另一方面,还可以利用这些外资(如果没有全部用于消费支出的话),从事海外投资,获取高额的利润。其次,美国还处在全球价值链的顶端,并维持着整个国际经济治理秩序的健康运行:一方面,它依靠蓬勃的创新活力,从最初控制一体化的计算机主机产业(IBM为典型),转型到全球外包下的控制计算机核心零部件(以微软和英特尔为代表,即:所谓的温特主义);从互联网的建设和输出到控制核心的零部件,以及广阔的知识产权网络、品牌等,从而构建起在全球价值链高端的支配地位。另一方面,美国也推动和维持着国际范围内多边体系的有效运行,推动着国际经济的自由化和市场化,从而成为这一轮全球化的毋容置疑的核心和领导国家。

2018年,美国的货物贸易前20大逆差方都为美国国债的外国持有方,其中9个国家和地区还位居美国国债持有方的前20大,它们是:中国大陆、日本、加拿大、爱尔兰、瑞士、中国台湾、德国、法国和韩国。中国既是美国货物贸易逆差和经常账户逆差的最大来源方,也是美国国库券的最大外国持有方之一。显然,中美处在全球化的两极之上。

中美经贸关系的前景:摩擦、协商中的重塑

经过70年,尤其是改革开放40年的发展,中美关系进入新一轮调整时期。影响中美经贸关系未来发展的因素很多,其中,最重要的有以下两个。

(一)中国崛起及其影响

中美关系的改善,以及中国的改革开放政策,中国得以重回世界经济大家庭,并融入到世界经济之中。与此同时,中国经济也获得了快速的发展,实现了强势崛起。

1.中国经济圈的形成(2001-2007年)

2001年中国加入世界贸易组织。两三年后,中国城市的人均收入水平就越过了3000美元的轿车进入家庭的临界线,轿车行业进入高速发展时期。同时,城市居民改善住房的需求也导致房地产行业兴旺起来。加上国内大规模的公共设施建设以及城市化浪潮,使得中国进入到了新一轮的重化工业化过程之中,对于钢铁、水泥、工程机械等的需求蓬勃发展。这样,围绕着中国国内需求的国际生产和供应网络正在逐渐形成,一些石油、铁矿石以及农产品等大宗产品出口国开始进入到中国国内需求所拉动的繁荣周期之中。发达国家中的澳大利亚、加拿大、新西兰,发展中国家中的巴西、阿根廷、智利、印度,中东和非洲的产油国,比如沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋、卡塔尔、安哥拉、苏丹和委内瑞拉等国家都是受益者。

另一方面,入世后的进一步开放也使得中国成为吸引外国直接投资的热土。发达国家的跨国公司纷纷将生产基地转移到中国。各行各业的跨国公司都在中国开办生产工厂,“国际技术、管理和品牌、营销网络、中国的廉价劳动力、发达完善的生产体系”成为国际竞争力的标配。中国成为名副其实的世界制造和加工基地,是世界几乎所有主要产品的第一大出口国。比如,世界纺织服装产品的1/3,办公室和自动数据处理设备、通信产品的几乎一半出口都来自于中国。这样,国内强劲需求的拉动,加上全球化的蓬勃发展,使得中国不仅成长为世界加工制造中心,而且,逐渐形成了以自己国内生产和消费为中心的“中国经济圈”。

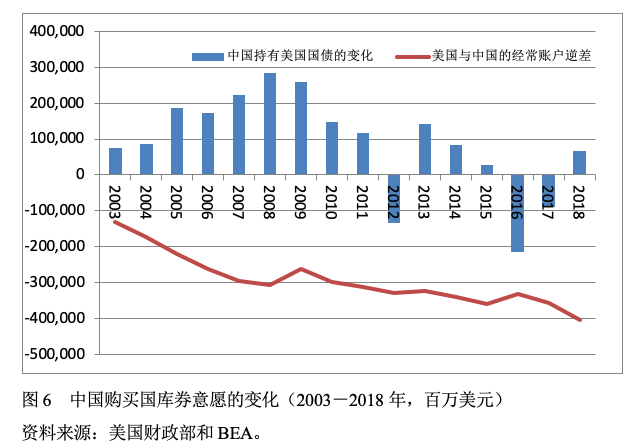

尤其重要的是,从2000年开始,中国将越来越多的经常账户顺差转化成为美国的国库券。在很短的时间内,中国就成为美国国库券的最大外国持有方。这是美国所乐见的——美国通过经常账户逆差向中国输送了美元,中国再将这些美元以购买国库券的形式返还给美方。这样做,既维持了美元的国际地位,推动了美国的产业外包、从而全球化的进程,也促进了中国出口导向型经济发展,从而形成一种互补性的牢靠均衡。

2.中国经济崛起

2008年爆发的全球金融危机使得中国的相对地位快速上升。2010年,中国GDP首次超过日本成为世界第二大经济体;2012年,中国成为世界上最大的货物贸易国;2014年,国际货币基金组织(IMF)发表报告指出:按照购买力平价计算,中国GDP规模已经超过美国成为世界第一。这场金融危机,一方面使得西方国家的地位进一步下降;另一方面,也更突出了中国的快速崛起。一时间,国际范围内,中美之间的霸权更迭成为热点议题。

3.中美经贸:从互补到竞争过渡(2008-2016年)

2008年金融危机之后,中美之间的经贸合作情况也发生了重要的变化:一方面,美国对中国的经常账户逆差不断扩大;另一方面,中国购买美国国债的愿望却在不断下降,甚至出现了减持美国国债的情况(图6所示)。这清楚地表明:中国不再将自己的经常账户盈余(很大程度上来自于与美国的经常账户盈余)用于购买美国的国债了。

那么,中国的外汇储备干什么用了呢?主要用于两个方面:其一,对外投资,以及建立各种不同的国际机制,比如金砖银行、亚洲基础设施投资银行等;其二,国内消费者的旅游支出。

关于后者,最近十多年来,多国为了吸引中国游客所出台的各种优惠政策,比如,两年多次旅游签证、十年多次旅游签证、落地签等等。在世界各地的旅游景点,总是可以看到大批中国游客的身影。但是,前者却是美国不愿意看到的。因为全球化下,维持美国国际地位的基础是美元,以及技术、品牌等。而维持美元地位的关键是,其他国家拥有的美元储备需要回归美国,并且,只能购买美国国库券,而不能购买美国的优质资产,比如,美国的品牌、技术以及初创企业等。而2008年以后,中国的对外投资却往往针对的正是这样的优质资产。不仅如此,中国甚至还在推进人民币的国际化,直接与美元进行竞争。

同时,美国国际地位的维持还是通过现有的国际机构和国际秩序实现的。从美国的角度来看,国际范围内最好不出现与此相竞争的制度安排以及国际动议。而2008年,尤其2013年以后,中国不仅大力推动新的国际机构的创设,更是不遗余力地推动“一带一路”建设,和以美欧为主的西方国家的对立越来越明显。

以上情况说明,在目前的全球化框架之内,中美之间的经贸关系,已经逐渐从互补向竞争过渡。

(二)美方的调整和改变

1.美国对于中美关系的调整:从合作伙伴到战略竞争对手

正是感受到了中国巨大的潜在竞争压力,金融危机之中上台的奥巴马政府开启了对华政策和战略调整的序幕——重返亚太战略的潜在战略目标就是遏制中国的崛起及其影响。这个时期,从经济上看,美国的主要战略是强力推进TPP建设,在亚太地区塑造高标准、高水平的开放格局;然后,迫使中国作出最大的开放承诺,从而加入TPP。

特朗普政府上台以后,对华战略作出更进一步的调整。在2017年12月的《国家安全报告》中,新一届美国政府反思了过去几十年的对华政策,认为:“过去美国与中国接触,帮助和鼓励中国融入国际社会有一个预设前提,即是希望中国逐渐转变成为对西方友好、甚至类似西方式的国家。但是,这样的假设是不对的,随着不断融入国际社会,中国实现了重新崛起,同时,却变得更加咄咄逼人,更加威权化,因而需要重新调整对华政策”。这种调整背后的潜台词就是:阻止中国与国际社会的接触,孤立、打压甚至封锁中国。在此背景下,新一届政府更是明确将中国界定为“战略竞争对手和修正主义国家”,并从各个方面采取遏制和打压政策。

2.中美经贸合作的制度基础:重回双边、甚至单边轨道?

特朗普上台以后,美国试图以“301条款”为框架重新调整中美经贸关系。“301条款”是美国的国内法律,是对于对美国企业和商业采取不公平做法的外国政府进行调查、并采取报复行动的法律条款。调查一旦认为外国政府的不公平做法对美国的企业和商业造成了伤害,就会要求对方作出调整和改变,否则就会采取报复行动。

2017年8月18日,美国正式对华发起“301调查”;2018年3月22日,公布调查报告。在谈判磋商未果的情况下,2018年7月6日正式对340亿美元中国输美商品加征关税;8月23日开始对另外的160亿美元产品征收关税。美国单边提高关税的做法,引发了中国的反击;美国再次提高关税,再次引发中方反击。在关税战不断升级、贸易摩擦越演越烈的情况下,双方最终确定进行贸易谈判。

从美方的角度来看,中美双边的贸易谈判是为了解决美国“301报告”中所认定的中方不公平贸易做法。谈判目的是迫使中方作出让步和改变,而美国无需作出新的承诺。因此,从美方的立场和中方作出的承诺上看,这种谈判是不对等的。同时,双方将达成的协议不是中美双边自由贸易协议(FTA),而只是一种行政协议(an executive agreement),无需美国国会的通过。更严重的是,美方甚至进一步要求设立协议的执行机制,即一旦中方没有落实协议中的承诺,美方将会启动报复程序。这样,“301调查”及其执行过程将会长期化、甚至永久化。

“301条款”下的中美贸易谈判,如果按照美方意图达成协议,其潜在影响将是巨大的。1)将中美经贸关系重新置于貌似双边、实则单边的基础之上,从而陷入高度的政治化、不确定和动荡状态。2)如果这次谈判形成的协议是长期的,那么,不仅违反WTO的多边贸易规则,而且会引发欧盟、日本等主要国家向中方提出同样的要求。这样,中方就会处于非常被动的地位,与其他国家的经贸关系也会遭受损失。3)化解上述矛盾的最可能的情形是:WTO成员认可和接受这次中美贸易谈判形成的双边协议,但要求通过最惠国原则(MFN)分享其成果。这意味着,该协议单方面扩大了中方在WTO的承诺和义务。4)这次谈判采取双边方式处理两个成员间的经贸摩擦,将给多边贸易体制以及整个世界经济治理带来负面影响:轻则危害多边贸易体制的可信度和严肃性,重则将世界贸易、经济治理重新拉回到以实力为基础的强权时代。

3.中美经贸的前景:从合作、互补的全球化两极到分化对立的两方?

正如前文所述,在现在的全球化格局中,中美两国分别处在互补性的两极上。美国处于价值链的高端,提供技术、管理和品牌,以及营销网络和市场;美国利用美元的国际货币地位进行着长期的“过度”消费。中国则处在价值链的中低端,是世界加工和制造中心,提供众多的产品和服务;同时,利用巨额的经常账户盈余购买美国的国库券,维持着美元的国际货币地位。

在这次中美经贸摩擦中,有不少美方人士甚至提出了中美经贸脱钩、甚至孤立中国的想法。实际上,中国在目前全球化中的角色和地位,是许多贸易盈余国——不论是石油出口国,还是出口导向型的东亚其他国家和地区——都曾经经历过的。即便是目前的全球化格局不变,中国自身的角色也会逐渐转变:丧失比较优势的产业和生产能力逐渐转移到周边国家、非洲等地区,一部分贸易的顺差也会一起转移出去。因此,即便美国不施加压力,中国也会自发进行这类的调整和改变,而其他新的国家和地区也会“填补”中国的位置。问题的关键是美国的角色和地位的调整。利用美元的国际货币地位,美国已经比其他西方发达国家“过度消费”了,并且,这种“过度消费”还在不断扩大。显然,这是不可持续的,也不是想当然的。美国应该明白:这样的“过度消费”是世界对于美国的一种“恩惠”,而不是相反。同时,美国也应该明白:中美之间经常账户的不平衡,也不是中国不公平贸易政策导致的。即便是把中国排挤出去、将中国孤立起来,如果仍然过度地利用美元的国际货币地位,进行过度消费,美国的经常账户逆差仍然会存在、甚至会不断扩大。更进一步讲,伴随过去几十年全球化而来的、发达国家尤其是美国内部的收入分配不均问题,以及由此而来的民粹主义,对于全球化的怀疑、反对等思潮也只能通过这些国家内部的政策调整来实现,将问题转嫁到其他国家头上于事无补。

因此,面对中美在全球化中的这种调整,双方首先应该有这样一种共识,即:开放的全球市场经济发展是不可阻挡的世界潮流,民族国家的政策应该适应这种发展,创造条件促进这种发展,而不是阻碍它,甚至逆转它。要推动全球化的正常发展,至少要更坚定地维护、而不能破坏全球化发展的国际多边规则和现有国际秩序。其次,调整的方向,应该是美国降低不合理的过度消费,调整内部的收入分配关系,中国则需要扩大内需。在“301调查”、中美经贸摩擦下,号召或者企图推动中美之间经济脱钩、甚至试图再次孤立、封锁中国的想法是幼稚和不现实的。

(三)摩擦、协商中的中美经贸关系重塑

目前中美关系仍处在反思和调整过程之中,属于最动荡、最焦躁时期——既有对于过去交往的反思,也有对于未来双边关系的各种设定。越是在这个时期,越是要保持沟通,保持克制,保持理性,不要走极端,并要及时进行调整和纠偏。这个时期的任何不冷静、过激行为都会对于未来的关系界定和交往带来灾难性后果。

中美关系的重塑,既由相对力量变化所引发,也由全球化发展中所积累的不平等、不平衡所推动,更由过分利用美元国际货币地位所引发的过度消费所促使;这种调整不仅涉及中美双方,更会影响地区、甚至世界格局,因此,直接推动这种调整的中美两国要有一种世界担当。

1.换位思考,客观认识各自的角色和地位,摒弃一些错误的认识和幻想

首先,对于美国而言,要纠正过去一些根深蒂固的偏见。将中国的崛起、对外交往的转变解释为对于美国霸权和现存国际秩序的挑战,是狭隘的;将中国崛起的原因解释为实行了种种不公平的做法,认为中国欺骗了世界、违反了国际规则,也是片面的;将过去几十年中国参与、融入国际社会解释为是美国允许、支持和帮助的,似乎中国以及其他国家的这种权力是美国决定和赐予的,是可笑的。对于中国而言,想当然地认为:在人均收入赶上发达国家之前,中国会一直享受发展中国家和地区的待遇,不应该承担更多国际责任的想法是不可接受的;作为一个崛起的国家,想当然地认为其他发展中国家和地区可以做的事情、可以采取的政策和战略,中国也可以的想法是错误的。作为一个新兴的大国,一方面我们在大力进行对外投资、扩展对外贸易交往,甚至在推动建立一些国际性的组织和机制;另一方面,本土的市场也要更加开放。认为我们可以一直、甚至永久享受(发展中国家和地区的)优惠对待、不进行对等自由化的想法是异想天开。

其次,美国应该明白:战后,正是因为以美国为主导的西方世界的封锁、禁运才导致了中国与世界的隔离,才导致了中国被孤立。被隔离、被孤立并不是中国应有的选择和宿命。美国也应该明白:中国参与国际社会并不是要否定自己、放弃自己的制度和发展道路选择,要为自己寻找一条转变成西方国家的通道,而是要回归正常状态,寻求自我发展的更大空间;假定中国会按照西方国家的设想进行这种转变是一厢情愿。美国更应该明白:中国经济发展的成就尤其是改革开放以来的伟大成就,是中国努力的结果、是中国早该取得的,并不是中国采取了不公平做法,利用了WTO规则,违反加入WTO的承诺的结果。美国也应该明白:中国实力的相对上升,并不意味着对于现有国际秩序的破坏,也并不意味着中国要建立新的替代秩序,更不意味着对于美国霸权地位的挑战。在开放的市场经济中,利用自己的外汇储备进行国际投资不应该受到歧视和限制,比如,只能购买美国的国库券;作为一个新兴的强国,中国维护自己的传统边疆领土也是名正言顺的。对于中国而言,应该明白:战后的国际环境和秩序尤其是改革开放时期所面临的国际环境和秩序,不是从天上掉下来的,而是以美国为主导的西方国家精心策划、付出很多努力建立起来的。中国的参与和分享是某种程度上的搭便车。中国还应该明白:国际社会可以接纳、宽容、不干涉中国的制度、道路、理论选择,但是,在全球开放的市场经济环境中,应该有一个基准的规则存在——正如中国加入WTO所接受的“特殊对待”(入世条款中的242段纺织品特保机制、专门针对中国产品的特保机制以及入世十五条中的反倾销条款等)一样。中国也应该明白:中西方都可以接受的准则,不是一次性谈判可以构建起来的。即便是中国兑现了入世的承诺,也应该以开放、平和、客观的心态关注美方的关切,通过协商的方式完善这样的规则。作为一个新兴大国,中国试图在国际社会中我行我素的想法是不现实的。中国应该明白:任何重大的国际机制和平台建设,都应该和西方主要国家尤其是美方进行沟通和商量,应当承担这些做法的国际责任和国际影响,也应该和国际社会尤其是美方进行充分的协调和沟通。想当然地认为,中国可以为所欲为地建设新的机制,进行各种投资,而不和国际社会商量、协商,不和现有的机制和规则相协调的想法是鲁莽的。闭门造车的做法不可取。既然人家把中国当做一个大国、当做一个崛起的超级国家,那么中国更应该像一个负责任的利益攸关方、一个大国那样行为。

2.调整心态、积极协商,重构中美经贸关系

新型中美经贸关系的构建,首先需要两国客观、平静地调整心态。美方需要建设性地解读中国的崛起,以及中国对外交往中的调整,并通过协商寻求解决方案;中方也应该逐渐推进对外交往,理性对待外部的反应和美方的关切,积极化解各方的担心和顾虑。

其次,双方都应该避免用自己的标准来要求和评判对方,而应该寻找和构建一个共同认可、都可以接受的市场模式。同为市场经济,一个是社会主义的,一个是资本主义的,两者有什么区别呢?比如,对于国有企业参与竞争的界定和要求,“竞争中性”就是一种建设性的方案,尽管这方面的努力仍然需要继续。再比如,对于政府在市场经济中的作用,也应该有一个(大家可以接受、认可的)界定。历史上曾经出现过的英美的“自由市场经济”、德国的“社会市场经济”、后发国家的“威权政府+市场经济”或者“发展中主义政府+市场经济”,以及中国的“社会主义市场经济”等模式,都应该参考。

再次,作为一个崛起大国,中国需要将自己进一步发展的要求,与美方提出的关切和改进要求综合起来考虑,尽量化解二者在节奏上、范围上的不一致,在进一步的改革开放和结构转型中,化解美方的关切和诉求。

最后,试图割裂两国联系、甚至试图将两国经济脱轨、制造世界经济分裂的做法是不明智的,也不会得逞。即便是中美两国割裂,但是,在中美之外,世界经济仍然会是一个密切联系的整体,受损的将是中美双方。

总之,2017年特朗普政府上台以后,美国对华关系的调整进入到了新的更广泛和激烈的阶段,目前,这种调整仍在进行之中,朝野各界尚未形成共识。广泛的、建设性的双边沟通和协商非常重要。

几点结论和启示

从以上的回顾和分析中,我们可以得出如下几点结论。

第一,跌宕起伏的70年历程表明:中美两国都具有世界影响,中美经贸关系的发展受制于中美关系、甚至国际格局的影响。因此,两国关系的调整应该谨慎,不仅要考虑双边,更要考虑多边影响。

第二,狭隘的规则和制度会限制中美经贸关系的发展,而更加广阔的规则和制度则会发挥促进作用。中国加入WTO后,将中美经贸关系从双边推进到多边基础之上,为两国的贸易和投资的发展开拓了宏大空间。

第三,中美之间的经贸合作具有广泛的基础。在20世纪80年代以来的全球化背景下,中美经贸关系不断深化和拓展,并很快发展成为全球化的两极。

第四,在目前的全球化格局下,中美两国的经贸关系中竞争的成分在增加。两国需要通过协商方式进行经贸关系的调整。

当然,也可以得出如下几点启示。

1)运用狭隘的“301框架”,通过高压手段试图迫使中国单方面做出巨大减让的做法是不会奏效的。作为全球化的两极,中美两国的经贸关系是全球化的凝缩和体现,也具有广泛的全球影响。在此基础上,推动中美经贸关系脱钩、甚至中美冷战的做法会分割和阻碍全球化进程,对于双边和世界经贸的发展都是灾难。

2)中美经贸发展的潜力巨大。在二战后的70多年中,即便是受到各种打压和限制,在不到半个世纪的时间内,中美经贸关系从零到有,一直发展到世界上最大的贸易伙伴,并成为目前全球化的两极。这样的发展本身就是中美经贸巨大潜力的一种体现。中美之间,应该创造更加便利的制度和规则环境以促使这种发展,而不是限制和约束它。

3)随着相对实力的变化以及中国的结构转型,美国传统的对待其他国家的做法需要改变。墨守成规,试图用过去的做法限制和约束中国,对于中美经贸关系的发展是不利的,也会带来更多的摩擦和动荡。比如,利用外汇储备,中国可以对美国进行直接投资,购买股票、技术,雇佣人员等。美国不应该对于这种投资附加种种限制和约束,以至于中国只能购买美国的国库券。同时,现有的国际秩序,也需要适应中国的崛起和调整,美国应该适应这种变化,并顺势参与、甚至引导这些变化,而不是冰冷的拒绝、甚至阻碍。当然,中国也需要尊重和维护现有的秩序,任何重大的行动、国际动议和机制建设也要进行充分的沟通和协商,争取更多的理解和支持。

4)中美经贸关系的调整,应该在更加平等、宽阔的平台上进行,现有的单边的、“301框架”需要尽快终止。展望未来,未来中美经贸关系应该更加开放、深入,因此,最直接的方式是进行双边FTA谈判以及投资协定谈判。[15]这样的谈判,不仅能够照顾到双方的关切,而且还能开拓新的合作空间。当然,中美联手共同推进WTO改革,重塑多边贸易体制,或者推进亚太地区的巨型区域安排,比如扩版后的TPP或者CPTPP,甚至APFTA等,不仅会化解中美经贸关系纠纷,更会对于区域和世界的发展做出重大贡献。

[1] 比如,2018年9月、10月和11月,美国前副国务卿佐利克、美国副总统彭斯和前财长保尔森分别对于中美关系的评论。

[2] 宋国友:“融合、竞争与中美经贸关系的再锚定”,《复旦大学学报(社会科学版)》,第3期,第140~146页;鞠建东:“中美贸易争端的冲击与中国长期发展路径”,《清华金融评论》,2018年7月,第16~20页;王勇:“论中美贸易战与双边关系的未来选择”,《亚太安全与海洋研究》,2018年第3期,第71~86页;孙振宇:“中美经贸关系面临的挑战及中国的应对”,《国际贸易问题》,2018年12期,第6~8页。

[3] 宋泓:“美国的霸权地位与中美经贸关系”,《国际经济评论》,2006年第5期,第17~21页;宋泓:“关于中美经贸关系的几点不同解读”,《国际经济评论》,2007年第4期,第27~28页。

[4] 金卫星:“中美经贸关系的历史轨迹(1979-2016)”,《美国研究》,2018年第4期,第34~50页。

[5] 《当代中国对外贸易》(上),当代中国出版社,1992年,第389~390页。

[6] 中国社会科学院、中央档案馆编:《1949-1952年中华人民共和国经济档案资料选编·对外贸易卷》,经济管理出版社,1994年,第1052页。

[7] 《当代中国对外贸易》(上),当代中国出版社,1992年,第389~390页。

[8] 龙永图曾在中国入世十周年的一次纪念会上明确指出了这一点。“中国入世十周年:回顾与展望”,《国际经济评论》,2011年第4期,第14~21页。

[9] 美国给予非市场经济发展中国家普惠制的条件是:必须是关贸总协定缔约方或者WTO成员。在中美双边经贸关系确立的时候,中国不是GATT缔约方,或者WTO成员;而在中国加入WTO后,美国又不承认中国是发展中国家。

[10] 《当代中国对外贸易》(下),当代中国出版社,1992年,第387~388页。

[11] 只有港币是一个例外:与美元的汇率,在经过1971-1982年的升值过程之后,1983年有一个较大的贬值,之后基本维持稳定。

[12] 中国台湾进入到电子产业全球价值链的各个关键环节。韩国除了电子产业之外,也进入到了汽车、石化、钢铁等重化产业领域,而中国香港和新加坡则转型到服务经济。

[13] 亚洲四小龙中的新加坡也参与到这一过程之中,只是所占比重较小——在中国加工贸易进口和出口中的比例,均分别维持在2%左右。

[14] Dooley, Michael, David Folkerts-Landau and Peter Garber, “Dollars and Deficits: Where Do We Go From Here?”, Deutsche Bank Global Markets Research, 2003;Dooley, Michael, David Folkerts-Landau and Peter Garber , “An Essay on the Revived Bretton Woods System”, NBER Working Paper 9971, 2003;Dooley, Michael, David Folkerts-Landau and Peter Garber, “The Revived Bretton Woods System: The Effects of Periphery Intervention and Reserve Management on Interest Rates and Exchange Rates in Center Countries”, NBER Working Paper 10332, 2004;Dooley, Michael, David Folkerts-Landau and Peter Garber, “Direct Investment, Rising Real Wages and the Absorption of Excess Labor in the Periphery”, NBER Working Paper 10626, 2004;Dooley, Michael, David Folkerts-Landau and Peter Garber, “The US Current Account Deficit: Collateral for a Total Return Swap”, NBER Working Paper 10727, 2004;Dooley, Michael, David Folkerts-Landau and Peter Garber, “Savings Gluts, Deficits and Interest Rates: The Missing Link to Europe”, NBER Working Paper 11520, 2005;Dooley, Michael, David Folkerts-Landau and Peter Garber,“Interest Rates, Exchange Rates and International Adjustment”, NBER Working Paper 11771, 2005;Dooley, Michael, David Folkerts-Landau and Peter Garber,“The Two Crises of International Economics”, NBER Working Paper 13197, 2007;Dooley, Michael, David Folkerts-Landau and Peter Garber, “Bretton Woods II Still Defines the International Monetary System”, Pacific Economic Review, 14: 3, 2009, pp. 297-311, NBER Working Paper 14731, February 2009;Dooley, Michael and Peter Garber, “Is It 1958 or 1968? Three Notes on the Longevity of the Revived Bretton Woods System”, Brookings Papers on Economic Activity, 1: 147-187, 2005;Dooley, Michael and Peter Garber, “Global Imbalances and the Crisis: A Solution in Search of a Problem”, Vox, March 21, 2009, http://www.voxeu.org/article/what-did-not-cause-global-crisis[2019-07-20];Dooley, Michael and Peter Garber, “International Imbalances Balance Risk”, in Rebalancing the Global Economy: A Primer for Policymaking, Claessens, Stijn et al. eds., VoxEbook, 2010, pp. 51-53.

[15] 或者在现有的双边经贸磋商的基础上,进一步升级到FTA。这样比直接谈判FTA或BIT要快。感谢苏庆义博士的建议。